在当今品牌狂奔的时代,视觉识别系统(Visual Identity,简称VI)已经不再只是企业“穿衣打扮”的表层设计,它更像是一种视觉语言,一种与公众、消费者乃至社会互动的语法系统。它所承载的,不仅是品牌的第一印象,更是品牌文化、定位、个性与精神的可视化呈现。我们常说“品牌即认知”,而VI设计,正是将抽象认知具象化的核心工具。

VI设计描述

一、VI不是LOGO,而是一个完整的系统

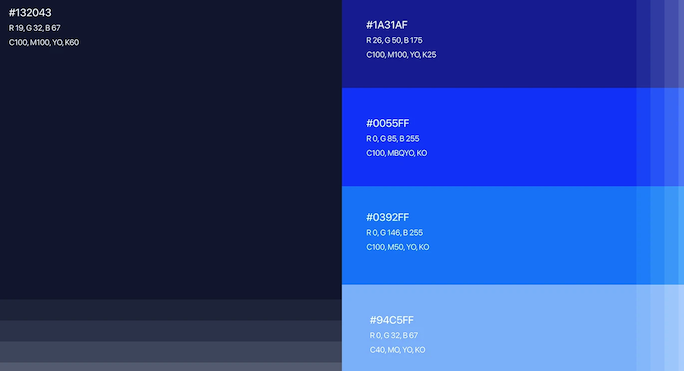

很多人误以为VI就是一个LOGO,或者一套标准色与字体。其实这只是冰山一角。真正的VI,是将品牌内核通过一整套视觉秩序、设计语言和运用规范转译出来。它包括基础设计系统(如标志、字体、标准色、辅助图形、版式系统等)与应用设计系统(如名片、信纸、包装、广告物料、环境导视、数字媒介应用等)两大层面。

我们经常会提醒客户:“一个成功的VI系统,不是为了让你‘好看’,而是为了让你‘被看见、被记住、被理解’。”

二、VI不是装饰,是品牌战略的延伸

品牌从战略层面思考清楚了“我是谁”“我为何存在”“我想和谁建立关系”,接下来,就要让这些答案“看得见、感受得到”。VI正是从品牌定位中“长”出来的,它的本质是对品牌战略的视觉回应与系统表达。

比如我们曾为一家主打“年轻人情绪释放场景”的新式茶饮品牌设计VI,在品牌战略阶段明确“要成为一种城市年轻人的情绪容器”,我们便从“释放、流动、颗粒感”中提炼设计语言。最终呈现出不拘一格的LOGO形态、可变式辅助图形和高度互动的视觉系统,每一个视觉元素都是品牌精神的外延,而非设计师的灵感拼贴。

这正是我们强调的——VI不能脱离战略而存在。没有战略支撑的VI,是无根之木、无源之水。

三、VI设计的核心,是秩序感与一致性

为什么耐克的勾,苹果的苹果,星巴克的美人鱼,能被人一眼识别?因为它们的视觉系统,形成了稳定、连贯、一致的品牌记忆回路。

VI设计最怕的不是“不好看”,而是“混乱”——今天一个字体,明天一个配色,网页是一个调性,包装又是另一个风格,品牌的“视觉人格”像是多重人格障碍,消费者根本无法建立起稳定认知。

而好的VI设计,是帮助品牌建立“秩序感”的过程。这种秩序,是视觉上的统一语言,是不同应用场景中的系统协调,是让品牌无论出现在名片、公交站、社交媒体还是售后短信中,都能被一眼识别,并传达出一致的品牌调性。

我们在实际项目中,常常会为客户梳理“视觉识别一致性矩阵”,明确哪些是“必须统一”的核心符号,哪些是“可以灵活”的延展模块,哪些是“根据场景调性适配”的个性化空间。VI并非僵化的规范手册,而是一个“有弹性边界”的认知容器。

四、VI要长出品牌自己的“体温”

在这个视觉极度过载的时代,形式主义的VI已无法形成真正的认知穿透力。我们所追求的,是有“温度”的识别系统——它有记忆点,有质感,有生命力。

这一点,必须从品牌文化出发。在为一家以传统香文化为核心的现代香氛品牌设计VI时,我们回避了常见的“东方符号堆叠”,而是从“气的流动与情绪的传导”中寻找灵感。我们以“闻香如识人”为概念,让LOGO仿佛“隐入”气流之中,字体也带有书法笔势的拂动感,而标准色系统则围绕五行之“木火土”进行调配。最终呈现出一套极具“精神性”的识别语言,温柔而克制,有着内在呼吸感。

VI设计不是设计一个符号,而是“激活”品牌的方式。它需要和品牌的气质、时代的共鸣、人的感知同频共振。

五、VI不止是创意,更是一种管理机制

VI设计的终极落脚点,是帮助品牌实现视觉识别的“系统化运营”与“长期价值积累”。

一个品牌,无论今天的媒介如何变化,从平面到数字,从2D到3D,从官网到微信小程序,从线下包装到元宇宙场景,如果没有一套可以“统一管理”的识别系统,它就注定是被动的、临时的、碎片的。

因此我们始终强调,VI最终要走向“标准+动态”两条线并行。一方面有基础规范,确保品牌识别不会失控;另一方面也要具备灵活策略,适配快速变化的媒介环境与传播方式。我们会为客户定制数字化的VI管理平台,从视觉模板、应用下载、品牌语音、场景模拟等角度,全方位赋能团队自主使用品牌资产。

VI设计不能只“做出来”,还要“用起来”“管得住”“活得久”。

结语:让品牌“被看见”只是开始,让品牌“被记住”才是VI的意义

VI的真正作用,从来都不只是让品牌“更好看”,而是让品牌**更清晰、更统一、更具信任感**。它是一种视觉认知工程,也是一种文化传递机制,更是一种可被运营和积累的品牌资产。

一个好的VI,是一个品牌在世界上留下的视觉指纹。它不需要过多语言,就能让人感受到这个品牌的个性、精神与价值观。

如果把品牌比作一个人,VI就是TA的“面貌、衣着与气场”,而我们要做的,是让这个人在人群中**独特但不过分、亲切但不媚俗、有记忆点又不过时**。

在这场品牌与人心的博弈中,我们相信,VI不是包装品牌的外衣,而是构建品牌灵魂的视觉骨架。

总监微信

复制成功

业务咨询 何先生

业务咨询 何先生

搜索感兴趣的内容